明式家具开山之作绝版归来,《中国花梨家具图考》重译本出版

《中国花梨家具图考》是中国明式家具研究的开山之作,由世界上研究中国明式家具的著名学者古斯塔夫·艾克所著,于1944年首次出版。艾克是研究中国明式家具的重要学者及先行者,在《中国花梨家具图考》中,他第一次对中国家具进行了科学的总结与归纳,奠定了今天研究中国传统家具的格局。书中精美的图片向世界展示了中国家具所达到的艺术成就,让中国家具及家具文化走向了世界。

>>内文选读

艾克家具经典著作价值的再发现

——写在《中国花梨家具图考》重译本出版之际

文/朱良志

明式家具是中国传统家具的典范,具有很高的艺术价值,凝聚着中国人独特的生活态度、审美感受和文化情怀。长期以来人们对它缺少研究,甚至关注也不是很多。只是到了1944年艾克先生出版的《中国花梨家具图考》,才引起学界和收藏界的较多注意。1971年收藏家安思远先生出版了《中国家具》,这本书也是以明式黄花梨家具为主要研究对象的;再就是上世纪80年代王世襄先生接连出版的《明式家具珍赏》《明式家具研究》。从此,以明式家具为核心的中国家具研究进入一个辉煌时期,及至而今,它已然成为中国艺术研究的又一热门领域。

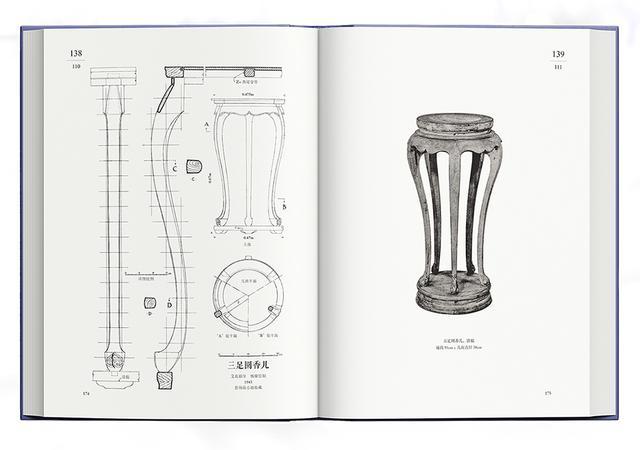

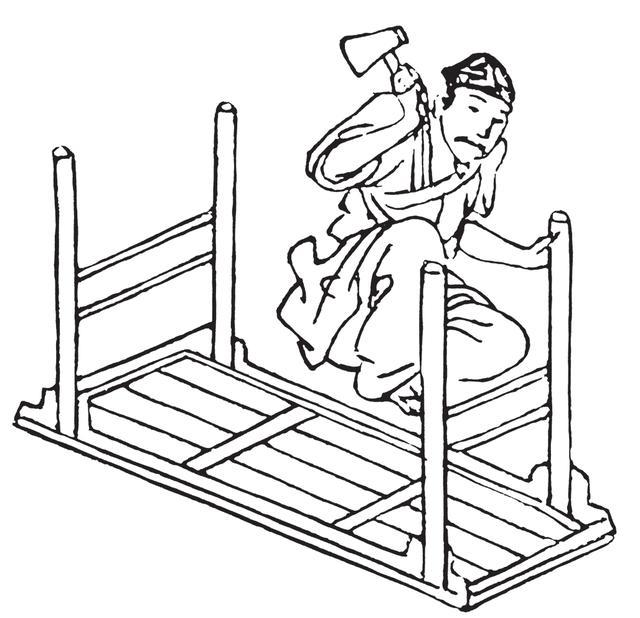

艾克这本《中国花梨家具图考》具有筚路蓝缕之功,是明式家具研究当之无愧的经典。艾克与上世纪上半叶研究中国雕塑、建筑、园林等的瑞典喜龙仁(Osvald Sirén,1879—1966)教授相似,他们是早期研究中国艺术的卓越西方学者。他们都有一定的宗教情愫,并受过西方艺术史的系统训练,是真正喜欢艺术并懂得艺术机微的人。喜龙仁在灰尘中发现了中国艺术无比瑰丽的世界。与喜龙仁一样,艾克开始来中国也是研究建筑的,曾出版过《泉州的双塔》(哈佛大学,1935),后来由砖石结构转而研究木建筑结构,进而扩展到家具领域。于家具一门,他开始是收藏,后来在极有情怀的中国学者杨耀先生(1902—1978)等的帮助下,将家具一件一件拆开,做精确测量,绘制成图纸,琢磨它的榫卯结构,端详它的线条内蕴,再还原到具体的生活场景,他在这过程中体验到令人沉醉的生命境界,进而沉迷其中几十年,一直到他离开这个世界。

艾克的这本书1944年是以英文形式在北京以珂罗版出版的,印得很少。王世襄先生的明代家具研究深受此书影响,很多中文读者是通过王先生的书了解艾克此书内容的。于是将此书翻译成中文,便成为行内有责任感的学者心中难以释怀的事。这本书中文翻译出版凝聚了几代学人的心血。杨耀先生1963年就请薛吟女士翻译此书,后来的动乱年月中,身在牛棚,他仍精心保存译稿和艾克书中所涉明式家具的测绘图纸,这批图纸被陈增弼先生称为“在中国家具研究史上第一次以科学的视图原理绘制的第一批图”。陈增弼先生(1933—2008)是明式家具领域的顶级专家,他是艾克此书译稿出版的组织者和推动者,没有他的努力,这本书不可能那么顺利出版。1991年11月,在北京举行“首届明式家具研究国际学术研讨会”,并纪念明式家具学科奠基者艾克教授逝世20周年,这成为中国家具研究史上令人难忘的盛事。正如周默先生所说:这本书的“翻译与出版凝聚了许多前辈学者如杨耀及当今学者薛吟(译者)、曾佑和、陈增弼教授大量的心血与辛勤劳动,在明式家具的研究方面留下了不可磨灭的功绩”。

好书要更好地利用,更精准地把握。艾克此书的专业性强,牵涉大量的材料和家具专业术语,由于当时的条件和种种限制,译本出现一些明显值得商榷的问题。此书文字精简,内容深邃,有突出的凝聚性特征,普通读者要分享其中的内容殊为不易。职此之故,周默先生很早就和我谈起他想重译此书,并增加相关术语通释和导读内容等,让这本书真正变成爱好家具者的案头书。我知道他是胜任此一工作的最合适人选。

这不仅因为他的英文好,他更是当代中国家具研究的实力派学者。他的《木鉴》《木典》《紫檀》《黄花黎》等书早已享誉海内外,拥有广泛读者。10多年来他又转入家具文献、家具史的研究,完成了《雍正家具十三年》(120万字)、《乾隆家具六十年》(近800万字)的整理写作。近年来他受聘为北京大学美学与美育研究中心研究员,正在主持多卷本《中国古代家具艺术史》的撰写,这是教育部文科重点研究基地的重大项目。他在承担如此众多研究任务的同时,数年来一直在推敲重译艾克这部经典著作,为此他真是竭尽心力。

现在读者读到的此书,既是重译,又可以说是一部导读性作品。为了理解艾克书中的分析和涉及的家具实例,后附有周默先生重新整理的《家具名称及件号目录》以及他所撰写的《外文中国古代家具专业名词列表》等,还有内涵丰富的《中国古代家具部分专业名词简释》,这些内容是他在长期的研究和实地考察中形成的,具有很高的学术价值。他还撰写出《不知近水花先发——关于艾克及其〈中国花梨家具图考〉研究的几个问题》的长篇导读文字(请见附录),概括出艾克此书的学术贡献,是真正的行家之论,对把握艾克这部伟大作品很有帮助。

我觉得周默先生的重译和导读,是推动中国家具研究向专业化方向发展的重要成果。就像青铜器等学科的研究一样,发掘、释读、归纳分类,乃至术语的确立,凝聚成一些基本的学术共识,这是一种冷门学科专业化的必经路径。家具研究更是如此,木制的易损,匠作的随意,地域的分散,以及与人生活密不可分所带来的趣味差异等等,使得家具研究愈发具有难度,愈发需要专业性的理论支撑。材料的辨析,真伪的鉴定,时代风格的确立,类型的划分,家具组成因素的分析等等,就像庖丁解牛,需要细密而富有力量感的学术引领。艾克教授就是如此,他将一件件家具解体,看它的结构,看它的力学原理,斟酌器型的由来和历史沿革,朴实的话语中,藏着真知灼见。杨耀先生也是如此,他几乎是以生命来保护着他所系念的家具图片、测量尺寸的文献,他知道这对于家具研究的专业化非常重要。周默先生同样有这样的情怀,他在做着家具研究前辈所做的同样的工作——一代一代人的努力,眼看着中国家具研究渐渐向着科学化方向推进,关心这门学科的人真是倍觉欣然。

据我了解,周默先生是在组织编纂《中国古代家具艺术史》的过程中,重新发现艾克此书价值的。除了科学化之外,他知道家具的专业化研究还有一个更为重要的向度,就是家具的艺术和审美研究。科学与艺术,是专业化的两翼。就像我们面对一件明代黄花梨的上品家具,它不光是一种实用性用具,更是一件艺术品。艺术的眼光,美学的审视,是不可缺少的。周默先生之所以重视艾克教授的研究,在很大程度上是他发现,艾克先生在家具器型研究之外,在艺术和审美方面有卓越见解。

鲁迅先生与艾克(当时汉语名艾锷风)是朋友,他在给朋友的信中,说艾克“是研究美学的”(1926年11月22日致陶元庆信)。美学,在艾克的思想中占有重要位置。他是一位懂艺术的美学家,具有一双艺术的慧眼。在那混乱年月中,在罕有人重视家具艺术价值时,他能发现家具独特的美感。他看出了数百年前的苏州工匠对木性的重视,对线条把握的不凡眼光,对立体比例的斟酌,对简洁风格的追求,对色彩的沉迷,他看出了实用性和审美性相兼容,是明代江南木作取得辉煌成就的基础。

人们都知道明式家具的质朴,他却在质朴外看出了灵动。他说:“展现了中国设计师的含蓄,将个人审美和传统观念融合,既避免了过于简朴带来的单调乏味,也防止了滑入巴洛克式(baroque)雕琢华丽、繁琐的险境。”这真是内行之语。他抚弄一件自己收藏的明代黄花梨三足圆香几,发出了由衷的感叹:“通过圆面浑成一体,已简化至只剩结构所必需的最少成分。细长的腿足拉长成S形曲线,并在最下端形成粗壮有力的马蹄足,与托泥用榫头接合。连续不断的弯腿曲线和S形曲线,加上壸门牙子,使其造型充满节奏与力量之美。这件灵巧自由、雅致纯净且形似荷花的作品在中国可谓尽善尽美,就连代表西方完美极致的庞贝铜座也不能与之媲美。”这样的论述与那种只见木作不见艺术或者不懂家具的夸夸其谈鉴赏相比,简直不可同日而语。

他为明代黄花梨家具的线条美而着迷,认为其中隐含了一种“曲线规则”(the curvilinear principle),并发现中国家具自六朝以来曲线演化的规律。瓷器怕方,木器怕圆。与直线相比,木作中的曲线难做,但却是给一件家具带来特别内蕴的关键。他以独到的眼光注意到一种名为“壸门”的曲线造型形式,他认为这是明式家具曲线美的卓越体现。在明式家具中,壸门式轮廓、壸门式券口牙子和壸门牙条、壸门式挡板等多用,优美的弧线,在端方稳重中拉出美丽如彩虹的样态,壸门为冷峻的器物融进柔性的力量,将灵动带进了直线统治的世界里。在我看来,壸门于中国家具的美学价值还可深入研究。壸门的线条就如绘画中的卷云皴,在静止中带来飘动。像案台、椅子等器物中的壸门式券口牙子,如同园林中的便面,框出一个活泼的世界。壸门还增加了明式家具的深邃感,如我们看一件条案,两端有壸门状券口式挡板,自其一端低目平视,如同打开一扇扇门窗,风云排闼而来。

这曲线的丝滑感,还带来了性灵的缱绻。放在幽静的空间里,安宁而肃穆,纯净而邃深。它不仅是给人看的,供你用的,还让你有肌肤与之摩挲的冲动。在艾克先生的这本书中,我读出了一种特别的“恋木情结”——他对木性的重视,给我留下深刻印象。木作连接着滋育它的大地,连接着浮荡其中的气场,连接着一个活泼的生命世界。艾克先生对花梨家具青眼有加,可能就与此有关。他注意到宋赵汝适《诸蕃志》中“树老仆湮没于土而腐,以熟脱者为上”的话,他说:“这段文字使我们相信,可能是有意将木材置于泥土,使它通过天然潮化从而经历稳定材性、变化材色的醇化过程。这也许是多数古旧花梨家具具有令人愉悦的香味和浓郁的深色的缘由。”南宋赵希鹄《洞天清禄集》在谈古钟鼎彝器鉴赏时,也谈到类似的感受:“古铜器入土年久,受土气深,以之养花,花色鲜明如枝头,开速而谢迟。或谢,则就瓶结实。若水秀,传世古则否。陶器入土千年亦然。”这一说法流传很广,成了后代养花、做盆景之人奉行的基本原则。不得土气的器皿,种树不活,花亦不香。得土气越多,花更妍,色更香,花期更长,果实也更丰硕。这是物性,物性中也昭示出人性。花要开在自然的土壤中,人要活在大化流衍的气息里。

赵希鹄等重视的是“土气”,艾克看重的是“木性”。这都本于中国家具所追求的自然古雅的美感理想。《周礼·考工记》说:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。”天时、地气、材美、工巧,四方面因素融合到理想状态,就能做出一件好东西来。很多黄花梨家具精品,可谓得天人之宠爱,膺有此四者。花梨木不软不硬,油性大,容易产生包浆。岁月的包浆,大自然之手抚慰的包浆,人喜欢它,肌肤摩挲它产生的包浆。沧桑,给它一种澄静;风尘,赐予它一席安宁;半透明包浆的光泽,诠释着中国人“光而不耀”“明道若昧”的生命智慧。艾克先生谈到黄花梨家具的“黄”时说:“花梨家具所用之木材,无论色之深浅,总被冠以‘黄’字,这是描述所有花梨真品颜色的通用词。金光由里及表的色调,如同金箔反射,奇妙、明丽的光辉布满温润如玉的表面。”这幽夜之逸光,真是令人沉醉的光芒。

中国人有喜欢黯淡、不好张皇的趣味,如苔痕历历,曲径通幽,窗内窥明,微花弄影,过分的敞快、光亮,会产生炫惑的感觉,为人所不取。这在明式家具中有出神入化的体现。日本学者谷崎润一郎(1886—1965)在《阴翳礼赞》中说:“中国有‘手泽’一语,日本有‘习臭’一语,长年累月,人手触摸,将一处磨亮了,体脂沁人,出现光泽。换句话说,就是手垢无疑……我们所喜好的‘雅致’里含有几分不洁以及有碍健康的因子,这是无可否认的。西方人将污垢连根拔除,相反,东方人对此却加以保存,并原样美化之。说一句不服输的话,我们喜好那些带有人的污垢、油烟、风沙雨尘的东西,甚至挖空心思爱其色彩和光泽。而且一旦居于这样的建筑和其物质中,便会奇妙地感到心平气和,精神安然。”这明道若昧的黯淡,是人的安心之所。艾克先生也是这样看明式家具的:“其装饰含蓄,不矫揉造作,更彰显中国家具形式之活力与适用的本质。真性纯洁,刚柔相济,光洁无瑕,即是中国家具主要的审美趣向。”这是明式家具的不易之论。

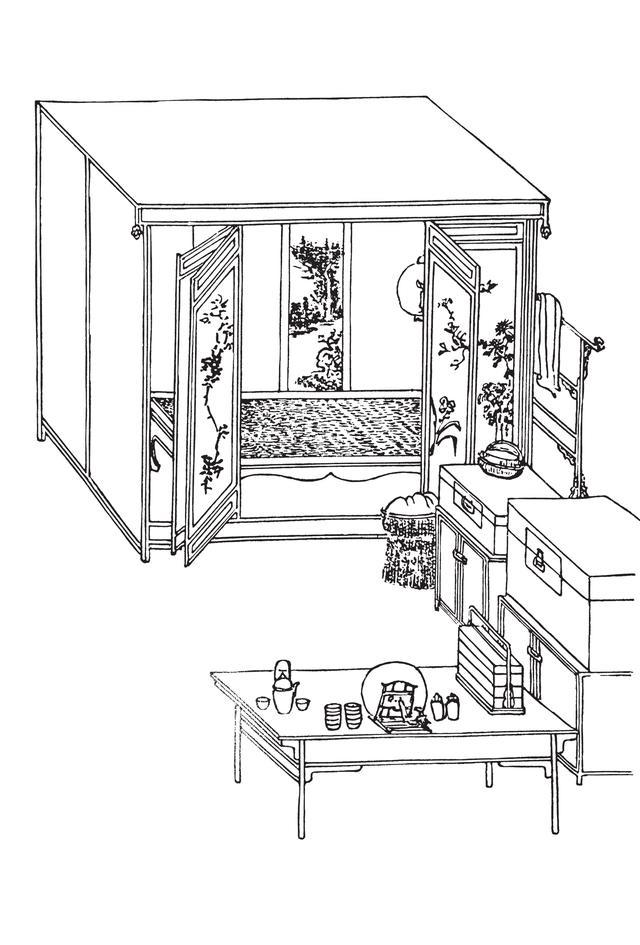

艾克先生多次谈到明式家具的“高贵典雅”和“尊严”。他说:“在休闲之处,家具的安排比较自由随意,但其设计与装饰仍十分严谨,有着饱满流畅的线条及恰到好处的比例,这便是典型的中国工匠的第二天性。即使在深深的内室,木材、结构、尊严永远是第一位的,而舒适则只能居其次。”艾克看出了明式家具中对自然的归复,而不是剥夺。看到的是一种平等的觉慧,而不是霸凌式的宣示。高贵和尊严,来自于对生命平等的理解,对众生的爱恋,对材质的惜护,对自我融入其中的悦适。高贵,不是身份,而是来自对世界的体贴。高贵,更来自对家的呵护,对生生秩序的维护,一种绵延,一种融入,一种与有荣焉的圆满。看明式家具,如同读着一本中国文明的大书,诉说着人对生命的无声眷恋,心中起一种亲切,生命中生一份光华。无论是你的,或者不是你的,无论是过去的,还是现在的,它都是与你相关的,它说的是你心中的故事。

周默先生在本书的导读中说:“艾克的研究方法毋庸置疑是一个正确的、可行的途径,但依然只是一个引子,一个侧面。如果我们能将考古方法更多地引入家具研究中,以历代出土文物为依据,结合文献及岩画、壁画、同时代的绘画进行综合研究,也许能够勾勒出中国古代家具发展史清晰的脉络与图像。”我觉得他说的是对的,对他未来的研究充满着期待。